সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর বিশিষ্ট সাংবাদিক/কলামিস্ট আব্দুন নাসের এম. হাশি ২০২০ সালের ১৫ নভেম্বর আশ-শাবাবকে নিয়ে একটি নিবন্ধ লিখেন। আশ-শাবাবের সাথে পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি সরকারের যুদ্ধের বাস্তবতা এবং আশ-শাবাবের ও আল-কায়েদার সাথে তাদের সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেন তিনি। সেই সাথে তিনি বিবাদমান পক্ষগুলোর আদর্শ ও কৌশল বিশ্লেষণপূর্বক সমস্যা সমাধানের কিছু বাস্তবসম্মত পন্থার উপরেও আলোকপাত করেন। সোমালিয়ায় দেড় যুগ ধরে চলমান সংঘাত বন্ধে তিনি সাম্প্রতিক আফগানিস্তানের উদাহরণ দেখিয়ে যুদ্ধরত পক্ষগুলোকে শাবাবের সাথে আলোচনার টেবিলে বসার পরামর্শও দেন।

নিবন্ধটি পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দৈনিক, ম্যাগাজিন ও পোর্টালে প্রকাশিত হয়। এমনকি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব সংশ্লিষ্ট শাহাদাহ নিউজ এজেন্সি থেকেও আরবি ও ইংরেজি ভাষায় নিবন্ধটি প্রকাশ করা হয়। পূর্ব-আফ্রিকা ও সোমালিয়ার বর্তমান বাস্তবতায় এই আর্টিকেলের বিষয়বস্তু প্রাসঙ্গিক হওয়ায় আল-ফিরদাউস টিমও তার পাঠকদের জন্য নিবন্ধটি বাংলা ভাষায় রুপান্তর করে প্রকাশ করছে।

২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফারমাজো সোমালিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হবার পর আশ-শাবাবের সাথে আলোচনায় বসার ব্যাপারে গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। তবে ফারমাজো শেষ পর্যন্ত ঘোষণা দেন শাবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার। তিনি শপথ নেন শাবাবকে দুই বছরের মধ্যে পরাজিত করার। তার এই ঘোষণার মাধ্যমে সোমালি জনগণ সংঘাত বন্ধ হওয়ার শেষ যে স্বপ্ন দেখেছিল, তাও ধূলিস্মাৎ হয়ে যায়।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে নিজের অবস্থান শক্ত করার জন্য ফারমাজোর এরূপ ঘোষণা দেয়া যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এমন এক পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা – যারা স্বপ্ন দেখে কেবলমাত্র মৃত্যু এবং জান্নাতের – এটি ছিল তার জন্য এক বিরাট ভুল। অথচ জাতিসংঘের মতো বহুমাত্রিক সামরিক মিশনও আশ-শাবাবকে দমিয়ে রাখতে পারেনি, বরং ২০২৪ সালে সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়ার মাধ্যমে জাতিসংঘ অঘোষিতভাবে এই যুদ্ধে হার মেনে নিয়েছে।

আশ-শাবাবের উপর আমেরিকা বৃষ্টির ন্যায় ড্রোন হামলা চালিয়েছে, কিন্তু সেগুলো কোনো কাজে আসেনি। নিজেদের অব্যাহত তৎপরতার মাধ্যমে শাবাব প্রমাণ করে দিয়েছে, তাদের উপর চালানো এসব হামলা অকার্যকর। শাবাবের গাড়িবোমা হামলাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব, তবে সম্ভব নয় তাদের যোদ্ধাদের সেই জযবাকে দমন করা, যার তাড়নায় বুকে বোমা বেঁধে তারা আঘাত হানেন শত্রু শিবিরের গভীরতম স্থানে।

কারা এই আল-কায়েদা, শাবাব যাদের শক্তিশালী মিত্র?

শত্রুপক্ষের মোকাবেলায় নিজেদের ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধিত্বকারীর দাবিদার এবং একই সাথে এই দাবির প্রমাণ পেশকারী দল আল-কায়েদা। তাদের লক্ষ্য এমন এক সমাজ নির্মাণের, যেখানে জীবনের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালিত হবে কুরআনুল কারিমে বর্ণিত নৈতিক মানদন্ড অনুসারে। এছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি বা মানদন্ড তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের ধারণা মোতাবেক, পরিশ্রম করতে হবে দুনিয়া এবং আখিরাত উভয়ের জন্যই এবং খেয়াল রাখতে হবে দুনিয়ার জন্য করা মেহনত যেন আখিরাতের মেহনতকে ছাড়িয়ে না যায়। এই দ্বীনি ফর্মুলার বাইরে অন্য কিছুকে তারা আখ্যায়িত করে সেকুলারিজম হিসেবে, যা তাদের দৃষ্টিতে জাহিলিইয়া বা মূর্খতা।

আল-কায়েদা মানব প্রবর্তিত আইন এবং পশ্চিমের সংজ্ঞায়িত নৈতিক মানদন্ডের কঠোর বিরোধীতা করে। আল-কায়েদা উৎসাহিত করে কেবলমাত্র ইসলামের সীমারেখার ভিতরে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কিংবা মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করতে। ২৩ আগস্ট ১৯৯৬ সনে মুসলিম ভূমি এবং ফিলিস্তিনের উপর পশ্চিমা দেশগুলোর সামরিক আগ্রাসনকে দোষারোপ করে এবং আরব শেখদের আল্লাহর যমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা না করতে পারাকে নিন্দা জানিয়ে আল কায়েদা নেতা উসামা বিন লাদেন (রাহিমাহুল্লাহ) পশ্চিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আল-কায়েদা মনে করে, ‘ওয়ার অন টেরর’ মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেয়া এক ক্রুসেড যুদ্ধ ব্যতিত আর কিছুই নয়।

চৌদ্দশ’ বছর আগে যেমনভাবে সমস্ত অরাজকতা নির্মূল করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন নবী মুহাম্মাদ (ﷺ), আল-কায়েদা বিশ্বাস করে ইসলামের সেই গৌরবময় দিনের অর্জন আবারো ফিরিয়ে আনা সম্ভব। আর ইসলামের সেই ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকে তারা নিজেদের জন্য প্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করেন। তাদের লক্ষ্য তাৎক্ষণিক সামরিক বিজয় নয়, বরং এক দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ পরিচালনা করা, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মও তাতে যুক্ত হবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। আল-কায়েদা চলছে দূ্রবর্তী এক লক্ষ্য পূরণের পথে, এমন এক সফরে- যার সমাপ্তি প্রত্যহ হাতছানি দিয়ে তাদের উৎসাহ দিচ্ছে ভবিষ্যত নামক পর্দার আড়াল থেকে। তারা নিয়োজিত এক বিরামহীন অভিযানে, যার সাফল্য দীপ্তি ছড়ায় দিন অতিবাহিত হবার সাথে সাথে।

ত্বরিত অভিযান নয়, যুদ্ধই করে তুলবে ক্লান্ত

আমেরিকা এবং তার দোসররা আল-কায়েদার বিরুদ্ধে যুদ্ধের তাৎক্ষণিক ফলাফল নিয়ে অতিমাত্রায় চিন্তিত। তাদের বিশ্বাস, গণহারে সামরিক অভিযান চালিয়ে জিহাদিদের শহীদ করে দিলেই ঝামেলা মিটে যাবে। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই বুশ প্রশাসন দম্ভ নিয়ে বলেছিল, তারা নাকি আল-কায়েদাকে ৭৫ শতাংশ ধ্বংস করে ফেলেছে। তবে কনফ্লিক্ট এনালিস্ট ক্রিশচিয়ান টেইলরের গবেষণা বলে ভিন্ন কথা। তার মতে, আল-কায়েদা একটি স্থানে নিজেকে কেন্দ্রীভূত না রেখে আফগানিস্তান-পাকিস্তান থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত খিলাফতের আদলে প্রশাসন গড়ে তুলেছে এবং সেপ্টেম্বর ১১ এর হামলার পর থেকে ধাপে ধাপে তারা ৪০ হাজারের বেশি যোদ্ধার এক বিশাল সামরিক বাহিনী গড়ে তুলেছে। আল-কায়েদার সামরিক শক্তি কমেনি বরং আগের থেকে আরো উন্নত হয়ে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম।

আল-কায়েদার সাথে যুদ্ধে আমেরিকার প্রধান ভুল ছিল আফগানিস্তানে যুদ্ধ ঘোষণা করে নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করা। আল-কায়েদা একটি গেরিলা দল হিসেবে কখনোই রাষ্ট্রশক্তি আমেরিকাকে পরাজিত করতে পারবেনা এটা ঠিক। এজন্য তারা ২০ বছরের বেশি সময় আমেরিকাকে নিজেদের সুবিধাজনক যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যস্ত রেখে লৌহ প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে। ইতিহাস বলে, অস্ত্র দিয়ে কখনোই আদর্শকে ধ্বংস করা যায় না, এবং বহু জাতি যারা নিজেদের শক্তিধর দাবি করত তারা এমনটি করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। আফগানিস্তান এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ, যেখানে আমেরিকার অত্যাধুনিক অস্ত্র হার মেনেছে তালিবানের স্রষ্টার জন্য সর্বস্ব উৎসর্গকারী মনোভাবের কাছে।

২০০১ সালের ৭ অক্টোবর জর্জ ডব্লিঊ বুশের ঘোষণার মধ্য দিয়ে আফগানিস্তানে অপারেশন এনডিউরিং ফ্রিডমের সূচনা হয়, যার মূল লক্ষ্য ছিল আল-কায়েদাকে সহায়তা করার জন্য তালিবান প্রশাসনকে উৎখাত করা, উসামা বিন লাদেনকে গ্রেফতার কিংবা তার প্রাণনাশ করা। আফগানিস্তানকে ইসলামপন্থিদের ‘সেইফ হেইভেন’ বা নিরাপদ স্থান হওয়া থেকে প্রতিরোধ করা এবং আফগানিস্তানে আমেরিকার পদলেহী গণতান্ত্রিক এক পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করা। বিপরীতে আল-কায়েদা চেয়েছিল নয়-এগারোর মাধ্যমে আমেরিকাকে দীর্ঘমেয়াদী এক যুদ্ধে ব্যস্ত করে রাখতে।

আফগানিস্তানে নিজেদের লক্ষ্য অর্জন করতে গিয়ে আমেরিকাকে চরম মূল্য দিতে হয়। আমেরিকার পাশার দান উল্টে যায়। ওয়ার অন টেররের নামে কথিত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আমেরিকা যুদ্ধ করা শুরু করে নিরপরাধ আফগানদের বিরুদ্ধে, যারা নয়-এগারোর ঘটনার সাথে কোনোভাবেই সম্পৃক্ত ছিল না। যুদ্ধে আমেরিকা হারায় দুই হাজারের বেশি সেনা এবং আরো প্রাণ হারান ৩৮ হাজারের বেশি নিরপরাধ আফগান। যুদ্ধে দুই ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ ব্যয় করে আমেরিকার ভাগ্যে জোটে শুধুমাত্র যিল্লতি – নাকে খত দিয়ে আফগান ছেড়ে পলায়ন করা। আর আল-কায়েদা অর্জন করে সাফল্য।

আমেরিকা একদিকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিবিক্ষত হয়ে ফিরে গেল, অপরদিকে আফগানে ইসলামপন্থি এক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো, যারা পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। সেই সাথে পাকিস্তানে যুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে, যেখানে ক্রমেই সাফল্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। আল-কায়েদা আফগানিস্তানে অনেকগুলো সামরিক ক্যাম্প পরিচালনা করছে। মোট কথা, আফগানিস্তানকে সেই ‘সেইফ হেভেনে’ পরিণত করা হয়েছে, যার ভয় আমেরিকা করেছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আল-কায়েদা ত্বরিত অভিযান চালিয়ে নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদী এক যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে ক্লান্ত করে তুলেছে।

আইসিইউ থেকে আশ-শাবাব

সোমালিয়ায় ১৯৯১ সালে সৈয়াদ বাররের নেতৃত্বাধীন যালিম কেন্দ্রীয় সরকারের পতনের পর দেশটি অরাজকতা ও ধ্বংসযজ্ঞে জর্জরিত হয়ে পড়ে। সোমালিরা শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ইসলামি আইনের ছায়ায় আশ্রয় খোঁজেন, কেননা তাদের গোত্রীয় সমাজব্যবস্থায় যুদ্ধরত গোত্রগুলোর সর্দাররা ইসলামি আইন ব্যতিত অন্য কোনো আইনকে তোয়াক্কা করতো না। সোমালিয়ায় ২০০৪ সালের জুন মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামিক কোর্টস ইউনিয়ন (আইসিইউ) প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে রাজধানী মোগাদিশু এবং এর আশেপাশের এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে। আইসিইউ আঞ্চলিক একটি ইসলামি আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আইসিইউর তৎপরতায় যুদ্ধরত গোত্রগুলো একজোট হয়, আইন এবং শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে, ইসলামিক কোর্টের মাধ্যমে কার্যকর বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রথমবারের মত সোমালিয়ার রাস্তায় লুটপাট এবং চাঁদাবাজিকে ভয় না করে মানুষ গাড়ি চালাতে শুরু করে।

আইসিইউকে নিয়ে সোমালিরা সন্তুষ্ট থাকলেও সন্তুষ্ট থাকতে পারল না পশ্চিমা রাজনীতিবিদরা। কারণ আর কিছু নয়, আইসিইউ ইসলামি অনুশাসন মেনে চলে; তাদের দোষ এটিই।

নয়-এগারোর হামলার পর আইসিইউকে অভিযুক্ত করা হয় – তারা নাকি কেনিয়া ও তানযানিয়ায় আমেরিকান দূতাবাসে হামলাকারী আল-কায়েদা যোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছে। ঘটনাক্রমে ১৯৯৩ সালে আমেরিকা আইসিইউ এর কতিপয় নেতাকে ধরতে ‘অপারেশন গোথিক সারপেন্ট’ পরিচালনা করে। তবে এ অভিযানে আমেরিকা বহু সৈন্য হারায়, ফলে আমেরিকা আর সরাসরি সেনা অভিযান চালাতে চাইছিল না।

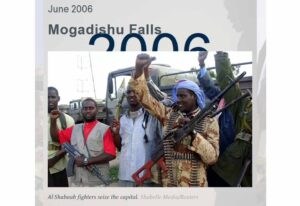

এরপর, সিআইএ অপারেটরদের মাধ্যমে আমেরিকা দাঙ্গাবাজ সোমালি নেতাদের নিয়ে ARPCT (Alliance for the Restoration of Peace and Counter-Terrorism) নামক এক “জঙ্গিবাদ নির্মূল জোট” গঠন করে এবং আইসিইউ এর বিরুদ্ধে তাদের লেলিয়ে দেয়। আমেরিকার গৃহপালিত পোষ্যের মতো এই ওয়ারলর্ড বা যুদ্ধবাজরা আইসিইউ এর নেতাদের গ্রেফতার কিংবা হত্যা করতে চাইছিল। কিন্তু ২০০৬ সালে ARPCT পরাজিত হয়ে মোগাদিশু থেকে বিতাড়িত হয় এবং আইসিইউ সোমালিয়ার কিসমাইয়ো পর্যন্ত এলাকার উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ মজবুত করে নেয়।

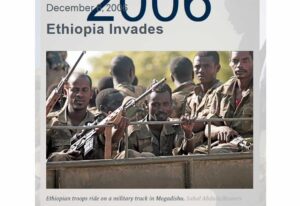

এরপর ২০০৬ সালের ৬ ডিসেম্বর আইসিইউকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে ইথিওপিয়া সোমালিয়ায় আক্রমণ করে। তারা দোহাই দেয়, “মৌলবাদী” আইসিইউ কে উৎখাত করে আইসিইউ প্রতিষ্ঠার আগের সোমালি সরকারকে তারা পুনরায় ক্ষমতায় বসাবে। এই সামরিক অভিযানে জাতিসংঘ এবং আমেরিকা ইথিওপিয়াকে পূর্ণ সমর্থন ও সহায়তা প্রদান করে। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই আইসিইউ এর প্রশাসন ভেঙে পড়ে। পরবর্তী দুই বছর যাবত আইসিইউ এর সামরিক শাখা আশ-শাবাব ইথিওপিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যায়।

সোমালিয়া-ইথিওপিয়ার ঐতিহাসিক বিরোধ, বুশ প্রশাসনের আগ্রাসী ‘ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড ওয়েস্ট’ নীতি এবং সর্বোপরি বিদেশী শক্তির আক্রমণ – সব মিলিয়ে এই দুই বছরে সোমালি জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়, কারা আসল ‘টেররিস্ট’। ফলে আশ-শাবাব সোমালি জনগণের কাছ থেকে পর্যাপ্ত জনসমর্থন ও আর্থিক সাহায্য লাভ করে। পাশাপাশি উলামায়ে কেরামের ফতোয়ার ফলে আশ-শাবাব পেয়ে যায় দখলদার উৎখাত করে শরীয়া প্রতিষ্টার স্বপ্নে বিভোর ও অকাতরে জীবন উৎসর্গকারী যোদ্ধাদের।

এভাবে যুদ্ধের ময়দানে পূর্ণাঙ্গভাবে আত্মপ্রকাশ করে আশ-শাবাব। শাবাবের আক্রমণের ফলে ইথিওপিয়া ২০০৯ সালের ১৩ জানুয়ারি পিছু হটতে বাধ্য হয়। অপরদিকে বেনামী এক গেরিলা সংগঠন থেকে শাবাব পরিণত হয় যুদ্ধক্ষেত্রে পরীক্ষিত এক সামরিক সংগঠনে, যারা আবার আল-কায়েদার গ্লোবাল জিহাদেরও পূর্ণ সমর্থক।

বুশ প্রশাসনের অদূরদর্শীতা ঘটনাক্রমে আশ-শাবাবকে পরিণত করে মোগাদিশুর বিজনেস ডিস্ট্রিক্টের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত এক প্যারামিলিটারি দল থেকে বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ সামরিক সংগঠনে। কেননা বুশ প্রশাসন ইসলামিক কোর্টস ইউনিয়নের কৌশলগত চুলচেরা বিশ্লেষণ না করে নজর দিয়েছিল শুধুমাত্র সামরিকভাবে তাদের পরাজিত করতে। ফলে আইসিইউ নামক দলটি বিলুপ্ত হলেও তার মিলিটারি উইং আশ-শাবাব গেরিলা বাহিনী থেকে পূর্ণাঙ্গ সামরিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

আশ-শাবাব হলো ‘টেররিস্ট’

হফম্যান ব্রুস এর মতে, টেররিজম বা জঙ্গিবাদ হলো একটি অবমাননাকর আখ্যা, যা দেয়া হয় সাধারণত শত্রু কিংবা বিরোধী পক্ষকে, অথবা সেসব পক্ষকে যারা আখ্যা প্রদানকারীর মতামতের বিরোধীতা পোষন করে অথবা তার মতামতকে অগ্রাহ্য করে। টেররিস্ট আখ্যা দেবার মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে অবমাননা করার পাশাপাশি তাকে রাজনৈতিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। টেররিস্ট আখ্যা দেয়া হলো কারো ক্ষতি সাধন করার এক ধরণের ‘আইনগত’ হাতিয়ার বা সরঞ্জাম।

হফম্যান আরো বলেন, টেররিজমের ১০৯টির অধিক সংজ্ঞা রয়েছে, যেগুলোর প্রায় সবগুলোই পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (যা পশ্চিমাদের স্বার্থরক্ষা করে)। ২০০৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি আশ-শাবাবকে ফরেইন টেররিস্ট অর্গানাইজেশন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যদিও আশ-শাবাবের যোদ্ধারা ওই তারিখের পূর্বে কখনো সোমালিয়ার ভুখন্ডের বাইরে জিহাদি অভিযানে অংশ নেননি। তারা যে অস্ত্র বহন করেন সে কারণেও তাদের অভিযুক্ত করা যায়না, কেননা সোমালিরা নিরাপত্তার জন্য অস্ত্র সাথে রাখতে পারে। আর ইথিওপিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধেও তাদের জঙ্গি বা সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করা যায় না, কেননা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী একটি দেশের মানুষ দখলদার শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিতে পারে। মূলত এসব কারণে শাবাবকে টেররিস্টের খাতায় তোলা হয়নি। আশ-শাবাবকে টেররিস্ট বলার মূল কারণ, তারা ইসলামি শরীয়ত চায় এবং ইসলামের বিধিবিধান অনুযায়ী তারা তাদের কর্মপন্থাকে নির্ধারণ করে।

পশ্চিমারা নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী কাউকে টেররিস্ট বলে, কাউকে বলে না। উদাহরণস্বরূপ রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় আফগানদের আমেরিকা আখ্যায়িত করেছিল ফ্রিডম ফাইটার বা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। সেই একই ফ্রিডম ফাইটাররা যখন বন্দুকের নল পশ্চিমাদের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন, তখন তারাই হয়ে গেলেন টেররিস্ট।

এখনই সময় শাবাবের সাথে আলোচনায় বসার

সোমালিয়ায় পশ্চিমাদের সামরিক অভিযান বারবার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এটি দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার যে, আমেরিকার সাঁড়াশি অভিযান শাবাবের সাথে যুদ্ধের সমীকরণে কোনো পরিবর্তন আনবে না। একইভাবে সোমালিয়া থেকে ট্রাম্পের সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তও নির্দেশ করে, সোমালিয়ায় সেনা মোতায়েন রেখে আমেরিকার প্রকৃতপক্ষে কোনো লাভ হচ্ছে না।

অতএব আশ-শাবাবের সাথে আলোচনার টেবিলে বসা ছাড়া আমেরিকার আর কোনো বিকল্প পথ খোলা নেই। আর এই আলোচনার ফলাফলও পূর্বনির্ধারিত: সোমালিয়ায় পূর্ণাঙ্গ শরীয়াহ শাসন। কেননা শাবাব তার পূর্বসূরি আইসিইউ এর মতো কেবলমাত্র শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্যই যুদ্ধ করে। আর শরীয়াহ ব্যতিত অন্য কিছুর অনুসরণকে তারা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারবে না, যে কারণে বর্তমান সেকুলার, অনৈসলামিক সংবিধান প্রণয়নকারী সোমালি সরকারকে তারা মুরতাদ বা দ্বীনত্যাগী আখ্যায়িত করে তাদের বিরদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করছে।

আসলে আমেরিকা বুঝতে পেরেছে যে, এই সংঘাতকে তারা সামরিকভাবে সমাধান করতে পারবে না। আবার রাজনৈতিক কারণে তারা শাবাবের সাথে আলোচনায়ও বসতে পারছে না।

বিশ্লেষকদের মতে, আমেরিকার দুটি কারণে শাবাবের সাথে আলোচনায় বসা উচিত। প্রথমত, তালিবানের মতো আশ-শাবাবকেও আমেরিকা কোনোভাবেই সামরিক পন্থায় পরাজিত করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধ পরিচালনায় আমেরিকার বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে, যা করোনা প্রাদুর্ভাব এবং বিশ্বের চলমান সংকটময় পরিস্থিতিতে মোটেও ভাল ফল বয়ে আনবে না।

প্রতিবছর আফ্রিকায় জাতিসংঘের মিশনে পশ্চিমা দেশগুলোকে সম্মিলিতভাবে প্রায় এক বিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে হয় এবং এখন পর্যন্ত আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে অভিযানে আমেরিকা একাই দুই বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে, যদিও আশ-শাবাব কেবল আগের চেয়ে শক্তিশালীই হয়েছে। অতএব বিপুল পরিমাণ আমেরিকান ট্যাক্সের টাকা শুধুমাত্র আশ-শাবাবের পিছনে ব্যয় করা মোটেও যুক্তিযুক্ত নয়।

সোমালিয়ায় অভিযান চালিয়ে আমেরিকা যেন মৌচাকে ঢিল ছুঁড়েছে, এখন আলোচনায় বসা ব্যতিত আমেরিকা কোনোভাবেই এর প্রতিফল থেকে রেহাই পাবে না। কেবলমাত্র সমঝোতাই পারে আমেরিকা ও তার সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমকে সোমালিয়া থেকে বিতাড়িত করতে। আর এই সমঝোতা করার উপযুক্ত সময় এখনই, আমেরিকা আরো রক্ত, অর্থ এবং সময় হারানোর আগেই।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে নিজের অবস্থান শক্ত করার জন্য ফারমাজোর এরূপ ঘোষণা দেয়া যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এমন এক পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা – যারা স্বপ্ন দেখে কেবলমাত্র মৃত্যু এবং জান্নাতের – এটি ছিল তার জন্য এক বিরাট ভুল। অথচ জাতিসংঘের মতো বহুমাত্রিক সামরিক মিশনও আশ-শাবাবকে দমিয়ে রাখতে পারেনি, বরং ২০২৪ সালে সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়ার মাধ্যমে জাতিসংঘ অঘোষিতভাবে এই যুদ্ধে হার মেনে নিয়েছে।

আশ-শাবাবের উপর আমেরিকা বৃষ্টির ন্যায় ড্রোন হামলা চালিয়েছে, কিন্তু সেগুলো কোনো কাজে আসেনি। নিজেদের অব্যাহত তৎপরতার মাধ্যমে শাবাব প্রমাণ করে দিয়েছে, তাদের উপর চালানো এসব হামলা অকার্যকর। শাবাবের গাড়িবোমা হামলাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব, তবে সম্ভব নয় তাদের যোদ্ধাদের সেই জযবাকে দমন করা, যার তাড়নায় বুকে বোমা বেঁধে তারা আঘাত হানেন শত্রু শিবিরের গভীরতম স্থানে।

কারা এই আল-কায়েদা, শাবাব যাদের শক্তিশালী মিত্র?

শত্রুপক্ষের মোকাবেলায় নিজেদের ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধিত্বকারীর দাবিদার এবং একই সাথে এই দাবির প্রমাণ পেশকারী দল আল-কায়েদা। তাদের লক্ষ্য এমন এক সমাজ নির্মাণের, যেখানে জীবনের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালিত হবে কুরআনুল কারিমে বর্ণিত নৈতিক মানদন্ড অনুসারে। এছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি বা মানদন্ড তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের ধারণা মোতাবেক, পরিশ্রম করতে হবে দুনিয়া এবং আখিরাত উভয়ের জন্যই এবং খেয়াল রাখতে হবে দুনিয়ার জন্য করা মেহনত যেন আখিরাতের মেহনতকে ছাড়িয়ে না যায়। এই দ্বীনি ফর্মুলার বাইরে অন্য কিছুকে তারা আখ্যায়িত করে সেকুলারিজম হিসেবে, যা তাদের দৃষ্টিতে জাহিলিইয়া বা মূর্খতা।

আল-কায়েদা মানব প্রবর্তিত আইন এবং পশ্চিমের সংজ্ঞায়িত নৈতিক মানদন্ডের কঠোর বিরোধীতা করে। আল-কায়েদা উৎসাহিত করে কেবলমাত্র ইসলামের সীমারেখার ভিতরে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কিংবা মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করতে। ২৩ আগস্ট ১৯৯৬ সনে মুসলিম ভূমি এবং ফিলিস্তিনের উপর পশ্চিমা দেশগুলোর সামরিক আগ্রাসনকে দোষারোপ করে এবং আরব শেখদের আল্লাহর যমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা না করতে পারাকে নিন্দা জানিয়ে আল কায়েদা নেতা উসামা বিন লাদেন (রাহিমাহুল্লাহ) পশ্চিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আল-কায়েদা মনে করে, ‘ওয়ার অন টেরর’ মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেয়া এক ক্রুসেড যুদ্ধ ব্যতিত আর কিছুই নয়।

চৌদ্দশ’ বছর আগে যেমনভাবে সমস্ত অরাজকতা নির্মূল করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন নবী মুহাম্মাদ (ﷺ), আল-কায়েদা বিশ্বাস করে ইসলামের সেই গৌরবময় দিনের অর্জন আবারো ফিরিয়ে আনা সম্ভব। আর ইসলামের সেই ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকে তারা নিজেদের জন্য প্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করেন। তাদের লক্ষ্য তাৎক্ষণিক সামরিক বিজয় নয়, বরং এক দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ পরিচালনা করা, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মও তাতে যুক্ত হবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। আল-কায়েদা চলছে দূ্রবর্তী এক লক্ষ্য পূরণের পথে, এমন এক সফরে- যার সমাপ্তি প্রত্যহ হাতছানি দিয়ে তাদের উৎসাহ দিচ্ছে ভবিষ্যত নামক পর্দার আড়াল থেকে। তারা নিয়োজিত এক বিরামহীন অভিযানে, যার সাফল্য দীপ্তি ছড়ায় দিন অতিবাহিত হবার সাথে সাথে।

ত্বরিত অভিযান নয়, যুদ্ধই করে তুলবে ক্লান্ত

আমেরিকা এবং তার দোসররা আল-কায়েদার বিরুদ্ধে যুদ্ধের তাৎক্ষণিক ফলাফল নিয়ে অতিমাত্রায় চিন্তিত। তাদের বিশ্বাস, গণহারে সামরিক অভিযান চালিয়ে জিহাদিদের শহীদ করে দিলেই ঝামেলা মিটে যাবে। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই বুশ প্রশাসন দম্ভ নিয়ে বলেছিল, তারা নাকি আল-কায়েদাকে ৭৫ শতাংশ ধ্বংস করে ফেলেছে। তবে কনফ্লিক্ট এনালিস্ট ক্রিশচিয়ান টেইলরের গবেষণা বলে ভিন্ন কথা। তার মতে, আল-কায়েদা একটি স্থানে নিজেকে কেন্দ্রীভূত না রেখে আফগানিস্তান-পাকিস্তান থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত খিলাফতের আদলে প্রশাসন গড়ে তুলেছে এবং সেপ্টেম্বর ১১ এর হামলার পর থেকে ধাপে ধাপে তারা ৪০ হাজারের বেশি যোদ্ধার এক বিশাল সামরিক বাহিনী গড়ে তুলেছে। আল-কায়েদার সামরিক শক্তি কমেনি বরং আগের থেকে আরো উন্নত হয়ে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম।

আল-কায়েদার সাথে যুদ্ধে আমেরিকার প্রধান ভুল ছিল আফগানিস্তানে যুদ্ধ ঘোষণা করে নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করা। আল-কায়েদা একটি গেরিলা দল হিসেবে কখনোই রাষ্ট্রশক্তি আমেরিকাকে পরাজিত করতে পারবেনা এটা ঠিক। এজন্য তারা ২০ বছরের বেশি সময় আমেরিকাকে নিজেদের সুবিধাজনক যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যস্ত রেখে লৌহ প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে। ইতিহাস বলে, অস্ত্র দিয়ে কখনোই আদর্শকে ধ্বংস করা যায় না, এবং বহু জাতি যারা নিজেদের শক্তিধর দাবি করত তারা এমনটি করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। আফগানিস্তান এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ, যেখানে আমেরিকার অত্যাধুনিক অস্ত্র হার মেনেছে তালিবানের স্রষ্টার জন্য সর্বস্ব উৎসর্গকারী মনোভাবের কাছে।

২০০১ সালের ৭ অক্টোবর জর্জ ডব্লিঊ বুশের ঘোষণার মধ্য দিয়ে আফগানিস্তানে অপারেশন এনডিউরিং ফ্রিডমের সূচনা হয়, যার মূল লক্ষ্য ছিল আল-কায়েদাকে সহায়তা করার জন্য তালিবান প্রশাসনকে উৎখাত করা, উসামা বিন লাদেনকে গ্রেফতার কিংবা তার প্রাণনাশ করা। আফগানিস্তানকে ইসলামপন্থিদের ‘সেইফ হেইভেন’ বা নিরাপদ স্থান হওয়া থেকে প্রতিরোধ করা এবং আফগানিস্তানে আমেরিকার পদলেহী গণতান্ত্রিক এক পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করা। বিপরীতে আল-কায়েদা চেয়েছিল নয়-এগারোর মাধ্যমে আমেরিকাকে দীর্ঘমেয়াদী এক যুদ্ধে ব্যস্ত করে রাখতে।

আফগানিস্তানে নিজেদের লক্ষ্য অর্জন করতে গিয়ে আমেরিকাকে চরম মূল্য দিতে হয়। আমেরিকার পাশার দান উল্টে যায়। ওয়ার অন টেররের নামে কথিত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আমেরিকা যুদ্ধ করা শুরু করে নিরপরাধ আফগানদের বিরুদ্ধে, যারা নয়-এগারোর ঘটনার সাথে কোনোভাবেই সম্পৃক্ত ছিল না। যুদ্ধে আমেরিকা হারায় দুই হাজারের বেশি সেনা এবং আরো প্রাণ হারান ৩৮ হাজারের বেশি নিরপরাধ আফগান। যুদ্ধে দুই ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ ব্যয় করে আমেরিকার ভাগ্যে জোটে শুধুমাত্র যিল্লতি – নাকে খত দিয়ে আফগান ছেড়ে পলায়ন করা। আর আল-কায়েদা অর্জন করে সাফল্য।

আমেরিকা একদিকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিবিক্ষত হয়ে ফিরে গেল, অপরদিকে আফগানে ইসলামপন্থি এক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো, যারা পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। সেই সাথে পাকিস্তানে যুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে, যেখানে ক্রমেই সাফল্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। আল-কায়েদা আফগানিস্তানে অনেকগুলো সামরিক ক্যাম্প পরিচালনা করছে। মোট কথা, আফগানিস্তানকে সেই ‘সেইফ হেভেনে’ পরিণত করা হয়েছে, যার ভয় আমেরিকা করেছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আল-কায়েদা ত্বরিত অভিযান চালিয়ে নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদী এক যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে ক্লান্ত করে তুলেছে।

আইসিইউ থেকে আশ-শাবাব

সোমালিয়ায় ১৯৯১ সালে সৈয়াদ বাররের নেতৃত্বাধীন যালিম কেন্দ্রীয় সরকারের পতনের পর দেশটি অরাজকতা ও ধ্বংসযজ্ঞে জর্জরিত হয়ে পড়ে। সোমালিরা শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ইসলামি আইনের ছায়ায় আশ্রয় খোঁজেন, কেননা তাদের গোত্রীয় সমাজব্যবস্থায় যুদ্ধরত গোত্রগুলোর সর্দাররা ইসলামি আইন ব্যতিত অন্য কোনো আইনকে তোয়াক্কা করতো না। সোমালিয়ায় ২০০৪ সালের জুন মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামিক কোর্টস ইউনিয়ন (আইসিইউ) প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে রাজধানী মোগাদিশু এবং এর আশেপাশের এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে। আইসিইউ আঞ্চলিক একটি ইসলামি আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আইসিইউর তৎপরতায় যুদ্ধরত গোত্রগুলো একজোট হয়, আইন এবং শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে, ইসলামিক কোর্টের মাধ্যমে কার্যকর বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রথমবারের মত সোমালিয়ার রাস্তায় লুটপাট এবং চাঁদাবাজিকে ভয় না করে মানুষ গাড়ি চালাতে শুরু করে।

আইসিইউকে নিয়ে সোমালিরা সন্তুষ্ট থাকলেও সন্তুষ্ট থাকতে পারল না পশ্চিমা রাজনীতিবিদরা। কারণ আর কিছু নয়, আইসিইউ ইসলামি অনুশাসন মেনে চলে; তাদের দোষ এটিই।

নয়-এগারোর হামলার পর আইসিইউকে অভিযুক্ত করা হয় – তারা নাকি কেনিয়া ও তানযানিয়ায় আমেরিকান দূতাবাসে হামলাকারী আল-কায়েদা যোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছে। ঘটনাক্রমে ১৯৯৩ সালে আমেরিকা আইসিইউ এর কতিপয় নেতাকে ধরতে ‘অপারেশন গোথিক সারপেন্ট’ পরিচালনা করে। তবে এ অভিযানে আমেরিকা বহু সৈন্য হারায়, ফলে আমেরিকা আর সরাসরি সেনা অভিযান চালাতে চাইছিল না।

এরপর, সিআইএ অপারেটরদের মাধ্যমে আমেরিকা দাঙ্গাবাজ সোমালি নেতাদের নিয়ে ARPCT (Alliance for the Restoration of Peace and Counter-Terrorism) নামক এক “জঙ্গিবাদ নির্মূল জোট” গঠন করে এবং আইসিইউ এর বিরুদ্ধে তাদের লেলিয়ে দেয়। আমেরিকার গৃহপালিত পোষ্যের মতো এই ওয়ারলর্ড বা যুদ্ধবাজরা আইসিইউ এর নেতাদের গ্রেফতার কিংবা হত্যা করতে চাইছিল। কিন্তু ২০০৬ সালে ARPCT পরাজিত হয়ে মোগাদিশু থেকে বিতাড়িত হয় এবং আইসিইউ সোমালিয়ার কিসমাইয়ো পর্যন্ত এলাকার উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ মজবুত করে নেয়।

এরপর ২০০৬ সালের ৬ ডিসেম্বর আইসিইউকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে ইথিওপিয়া সোমালিয়ায় আক্রমণ করে। তারা দোহাই দেয়, “মৌলবাদী” আইসিইউ কে উৎখাত করে আইসিইউ প্রতিষ্ঠার আগের সোমালি সরকারকে তারা পুনরায় ক্ষমতায় বসাবে। এই সামরিক অভিযানে জাতিসংঘ এবং আমেরিকা ইথিওপিয়াকে পূর্ণ সমর্থন ও সহায়তা প্রদান করে। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই আইসিইউ এর প্রশাসন ভেঙে পড়ে। পরবর্তী দুই বছর যাবত আইসিইউ এর সামরিক শাখা আশ-শাবাব ইথিওপিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যায়।

সোমালিয়া-ইথিওপিয়ার ঐতিহাসিক বিরোধ, বুশ প্রশাসনের আগ্রাসী ‘ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড ওয়েস্ট’ নীতি এবং সর্বোপরি বিদেশী শক্তির আক্রমণ – সব মিলিয়ে এই দুই বছরে সোমালি জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়, কারা আসল ‘টেররিস্ট’। ফলে আশ-শাবাব সোমালি জনগণের কাছ থেকে পর্যাপ্ত জনসমর্থন ও আর্থিক সাহায্য লাভ করে। পাশাপাশি উলামায়ে কেরামের ফতোয়ার ফলে আশ-শাবাব পেয়ে যায় দখলদার উৎখাত করে শরীয়া প্রতিষ্টার স্বপ্নে বিভোর ও অকাতরে জীবন উৎসর্গকারী যোদ্ধাদের।

এভাবে যুদ্ধের ময়দানে পূর্ণাঙ্গভাবে আত্মপ্রকাশ করে আশ-শাবাব। শাবাবের আক্রমণের ফলে ইথিওপিয়া ২০০৯ সালের ১৩ জানুয়ারি পিছু হটতে বাধ্য হয়। অপরদিকে বেনামী এক গেরিলা সংগঠন থেকে শাবাব পরিণত হয় যুদ্ধক্ষেত্রে পরীক্ষিত এক সামরিক সংগঠনে, যারা আবার আল-কায়েদার গ্লোবাল জিহাদেরও পূর্ণ সমর্থক।

বুশ প্রশাসনের অদূরদর্শীতা ঘটনাক্রমে আশ-শাবাবকে পরিণত করে মোগাদিশুর বিজনেস ডিস্ট্রিক্টের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত এক প্যারামিলিটারি দল থেকে বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ সামরিক সংগঠনে। কেননা বুশ প্রশাসন ইসলামিক কোর্টস ইউনিয়নের কৌশলগত চুলচেরা বিশ্লেষণ না করে নজর দিয়েছিল শুধুমাত্র সামরিকভাবে তাদের পরাজিত করতে। ফলে আইসিইউ নামক দলটি বিলুপ্ত হলেও তার মিলিটারি উইং আশ-শাবাব গেরিলা বাহিনী থেকে পূর্ণাঙ্গ সামরিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

আশ-শাবাব হলো ‘টেররিস্ট’

হফম্যান ব্রুস এর মতে, টেররিজম বা জঙ্গিবাদ হলো একটি অবমাননাকর আখ্যা, যা দেয়া হয় সাধারণত শত্রু কিংবা বিরোধী পক্ষকে, অথবা সেসব পক্ষকে যারা আখ্যা প্রদানকারীর মতামতের বিরোধীতা পোষন করে অথবা তার মতামতকে অগ্রাহ্য করে। টেররিস্ট আখ্যা দেবার মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে অবমাননা করার পাশাপাশি তাকে রাজনৈতিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। টেররিস্ট আখ্যা দেয়া হলো কারো ক্ষতি সাধন করার এক ধরণের ‘আইনগত’ হাতিয়ার বা সরঞ্জাম।

হফম্যান আরো বলেন, টেররিজমের ১০৯টির অধিক সংজ্ঞা রয়েছে, যেগুলোর প্রায় সবগুলোই পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (যা পশ্চিমাদের স্বার্থরক্ষা করে)। ২০০৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি আশ-শাবাবকে ফরেইন টেররিস্ট অর্গানাইজেশন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যদিও আশ-শাবাবের যোদ্ধারা ওই তারিখের পূর্বে কখনো সোমালিয়ার ভুখন্ডের বাইরে জিহাদি অভিযানে অংশ নেননি। তারা যে অস্ত্র বহন করেন সে কারণেও তাদের অভিযুক্ত করা যায়না, কেননা সোমালিরা নিরাপত্তার জন্য অস্ত্র সাথে রাখতে পারে। আর ইথিওপিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধেও তাদের জঙ্গি বা সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করা যায় না, কেননা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী একটি দেশের মানুষ দখলদার শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিতে পারে। মূলত এসব কারণে শাবাবকে টেররিস্টের খাতায় তোলা হয়নি। আশ-শাবাবকে টেররিস্ট বলার মূল কারণ, তারা ইসলামি শরীয়ত চায় এবং ইসলামের বিধিবিধান অনুযায়ী তারা তাদের কর্মপন্থাকে নির্ধারণ করে।

পশ্চিমারা নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী কাউকে টেররিস্ট বলে, কাউকে বলে না। উদাহরণস্বরূপ রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় আফগানদের আমেরিকা আখ্যায়িত করেছিল ফ্রিডম ফাইটার বা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। সেই একই ফ্রিডম ফাইটাররা যখন বন্দুকের নল পশ্চিমাদের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন, তখন তারাই হয়ে গেলেন টেররিস্ট।

এখনই সময় শাবাবের সাথে আলোচনায় বসার

সোমালিয়ায় পশ্চিমাদের সামরিক অভিযান বারবার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এটি দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার যে, আমেরিকার সাঁড়াশি অভিযান শাবাবের সাথে যুদ্ধের সমীকরণে কোনো পরিবর্তন আনবে না। একইভাবে সোমালিয়া থেকে ট্রাম্পের সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তও নির্দেশ করে, সোমালিয়ায় সেনা মোতায়েন রেখে আমেরিকার প্রকৃতপক্ষে কোনো লাভ হচ্ছে না।

অতএব আশ-শাবাবের সাথে আলোচনার টেবিলে বসা ছাড়া আমেরিকার আর কোনো বিকল্প পথ খোলা নেই। আর এই আলোচনার ফলাফলও পূর্বনির্ধারিত: সোমালিয়ায় পূর্ণাঙ্গ শরীয়াহ শাসন। কেননা শাবাব তার পূর্বসূরি আইসিইউ এর মতো কেবলমাত্র শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্যই যুদ্ধ করে। আর শরীয়াহ ব্যতিত অন্য কিছুর অনুসরণকে তারা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারবে না, যে কারণে বর্তমান সেকুলার, অনৈসলামিক সংবিধান প্রণয়নকারী সোমালি সরকারকে তারা মুরতাদ বা দ্বীনত্যাগী আখ্যায়িত করে তাদের বিরদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করছে।

আসলে আমেরিকা বুঝতে পেরেছে যে, এই সংঘাতকে তারা সামরিকভাবে সমাধান করতে পারবে না। আবার রাজনৈতিক কারণে তারা শাবাবের সাথে আলোচনায়ও বসতে পারছে না।

বিশ্লেষকদের মতে, আমেরিকার দুটি কারণে শাবাবের সাথে আলোচনায় বসা উচিত। প্রথমত, তালিবানের মতো আশ-শাবাবকেও আমেরিকা কোনোভাবেই সামরিক পন্থায় পরাজিত করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধ পরিচালনায় আমেরিকার বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে, যা করোনা প্রাদুর্ভাব এবং বিশ্বের চলমান সংকটময় পরিস্থিতিতে মোটেও ভাল ফল বয়ে আনবে না।

প্রতিবছর আফ্রিকায় জাতিসংঘের মিশনে পশ্চিমা দেশগুলোকে সম্মিলিতভাবে প্রায় এক বিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে হয় এবং এখন পর্যন্ত আশ-শাবাবের বিরুদ্ধে অভিযানে আমেরিকা একাই দুই বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে, যদিও আশ-শাবাব কেবল আগের চেয়ে শক্তিশালীই হয়েছে। অতএব বিপুল পরিমাণ আমেরিকান ট্যাক্সের টাকা শুধুমাত্র আশ-শাবাবের পিছনে ব্যয় করা মোটেও যুক্তিযুক্ত নয়।

সোমালিয়ায় অভিযান চালিয়ে আমেরিকা যেন মৌচাকে ঢিল ছুঁড়েছে, এখন আলোচনায় বসা ব্যতিত আমেরিকা কোনোভাবেই এর প্রতিফল থেকে রেহাই পাবে না। কেবলমাত্র সমঝোতাই পারে আমেরিকা ও তার সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমকে সোমালিয়া থেকে বিতাড়িত করতে। আর এই সমঝোতা করার উপযুক্ত সময় এখনই, আমেরিকা আরো রক্ত, অর্থ এবং সময় হারানোর আগেই।

Comment